Museo Etnográfico del Oriente de Asturias - Porrúa (Llanes)

Textos:

-Los tejeros.

-La xíriga.

-El mansolea: jerga gremial del Oriente de Asturias.

El Museo del Oriente de Asturias

debe su existencia a la generosidad de Teresa Sordo Sordo (1916-1994), nacida en Porrúa y emigrada a México. En 1993, donó los edificios y finca familiar de Llacín al Ayuntamiento de Llanes, para disfrute de su pueblo natal. Este gesto inspiró la creación de la Asociación Cultural Llacín, que impulsó la constitución de la Fundación Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, que nuestra titular. El museo abrió sus puertas al público el 10 de julio de 2000. El protagonismo ciudadano en la creación y consolidación del museo, lo convierten en la primera experiencia asturiana de participación social en la gestión del patrimonio cultural.

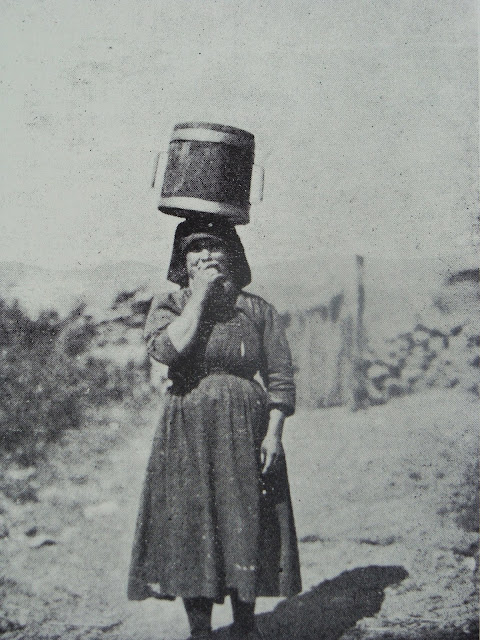

En su interior se visitan las dependencias de una casa campesina tradicional, y un conjunto exposiciones temáticas donde se muestran y explican a través de objetos y fotografías, actividades como la elaboración del queso y la manteca, la fabricación manual de tejas y ladrillos, procesos textiles, indumentaria popular y tradicional, taller de carpintero, herramientas de corte de la madera, lavanderas, aperos agrícolas y colección de piezas de hierro esmaltado.

| Los Tejeros |

Fue Pimiango en tiempos remotos, según la tradición popular, un pueblo de pescadores. Mas de resultas de una pavorosa tragedia marina en la que perecieron la gran mayoría de los varones, los escasos supervivientes, instados por sus madres, esposas e hijos, decidieron cambiar su profesión y su suerte. Además los nuevos vecinos, que se incorporaron a la aldea a raíz de aquel suceso no conocían la marinería ni les atraía demasiado este tipo de vida. Y como el cultivo del campo y la explotación ganadera apenas si cubrían miserablemente sus necesidades básicas, tuvieron que adoptar esta industria manual. Hoy del manosea sólo algunos voces afloran espontáneamente, muy de tarde en tarde, el el habla familiar de estas gentes. En el oriente de Asturias se ejercieron por lo menos cuatro oficios distintos de carácter ambulante y cada uno de ellos poseía su jerga particular. Convivían en un mismo concejo, y con frecuencia en un mismo pueblo o aldea, practicantes de diferentes oficios y de sus respectivas jergas. En líneas generales se hallaban repartidos por el oriente asturiano de la siguiente manera: Los manoseas exclusivamente en Pimiango. Los erguís se encontraban diseminados por diversos concejos, si bien los de Ribadesella alcanzaron notable fama como labrantes de piedra. Los don juanes (cesteros o maconeros) procedían de las comarcas más montañosas, principalmente de Peñamellera Baja. La jerga de los canteros es hoy prácticamente imposible de reconstruir. Todos los canteros usaban el mismo lenguaje el ergue.- |

Los trabajadores del barro o teyeros de Llanes tienen su lenguaje secreto -medio argot- que emplean como diferenciador especial de su grupo. Tal lenguaje se llama xíriga. En cada temporada se desplazan (desde el siglo XVIII hasta hace relativamente pocos años) a las tejeras de diversas provincias, principalmente a León, Palencia, Burgos, Asturias Occidental, Santander y Vizcaya. Partían a fines de abril y volvían a fines de septiembre. Algunos aspectos de su vida son: Las condiciones de trabajo eran de una dureza extrema. Su tarea comenzaba al amanecer y concluía una hora antes de media noche.

Desayunaban la sopa calada o pan remojado en agua. El plato del mediodía eran casi siempre garbanzos, y por la noche cenaban patatas con caldo y a veces una sardina en conserva. También interrumpían el trabajo para merendar: ubíu, farragosa y aureta (pan, navaja y agua).

Inmediatamente antes de la guerra civil, los datos de su salario eran: el pinche (8 a 12 años aproximadamente) por toda la temporada recibía el importe de unos zapatos.

A los doce años pasaba a cocinero. Sus ingresos le permitían comprar un traje sencillo además de los zapatos. Los otros trabajadores más importantes recibían ya 60 pesetas al mes. El número de horas de trabajo, lo agotador de la tarea, el mínimo descanso que tenían, la baja calidad de los alimentos, trajeron consigo, a la larga, que se crease un clima de enemistad entre estos trabajadores (tamargos) y el man (el amo) que, por lo general, se mostraba duro y exigente hasta el límite de lo inhumano con ellos. La hostilidad hacía que el amo y la tensión a que se veían sometidos, fueron quizá uno de los determinantes de la creación de la xíriga.

Una de las coplas donde se transparenta bien a las claras tal enemistad y que explican el uso del lenguaje secreto como desahogo:

-Gachu man, ¡ez llastirás

al zoquín de la guxara,

los maineles abriciaos

y la morúa abrecada!

(Mal amo, ¡no te irás al cementerio con los dientes hacia arriba y la cabeza rota!)

Un tamargo nos contaba las siguientes anécdotas:

El man llevaba su cinismo hasta el punto de pretender estimularlos en el trabajo con estas palabras: “¡Ea muchachos! ¡ea! que si reventáis, a Asturias voy por más. Prefiero ver un hombre muerto que parado.”

Se les reducían los alimentos o se los daban de la peor calidad. Uno que recuerda sus años de pinche, cuenta que el man le dijo cuando él regresaba de comprar el pan: “Pinche, pon el pan sobre las tejas para que le dé el sol, y así los tejeros comerán poco al estar duro. “La mezquindad de algunos manes llegaba a las veces a comprar el pan a los mendigos para alimentar a su personal. Y añade: “¡Y ojalá que lo hubiéramos tenido en abundancia!”

Además del hambre, estos cuatro versos resumen la calidad de la vida que llevaban:

-De ñarama maya mingo

y de michigún, uzquía;

y de brota los plumosos

y de racha la golía.

( Por la mañana acosa el frío, a mediodía el calor; por la tarde los mosquitos, y por la noche el sueño).

El mansolea: jerga gremial del Oriente de Asturias

En la costa extremo oriental de Asturias, dentro del área correspondiente al concejo de Ribadedeva, se haya situado el pueblo de Pimiango. Aquí se conjugan en perfecta armonía el mar y la montaña, la singular belleza del paisaje y la tranquilidad y pureza del ambiente. Cuenta en la actualidad con un censo de 250 habitantes, dedicados por entero a la ganadería, su exclusiva fuente de riquezas. Pero antaño se alternaba el trabajo del campo con la profesión de zapatero; e incluso, por parte de los varones, se le dedicaba a ésta mayores atenciones y cuidados que a cualquiera otra labor. El cultivo y la ganadería estaban fundamentalmente en manos femeninas. Los hombres, desde la primavera hasta bien avanzado el otoño, recorrían ambulantes con su oficio las provincias de Asturias, Santander, Vizcaya y el norte de León, Palencia y Burgos. En invierno regresaban al calor del hogar y continuaban fabricando calzado que venderían luego en sus correrías. Con todo, algunos había que tardaban años en retornar a sus lares. Estos artesanos salían, con sus jarpeos y arvíos, individual e independientemente, por lo general un maestro con uno o varios aprendices que le servían de ayudantes y recaderos y se ocupaban de recorrer los lugares visitados pregonando la fe- e. d. anunciando la llegada del mansolea. Unos eran errantes, se desplazaban continuamente de unos sitios a otros realizando composturas, y no era difícil encontrarlos trabajando juntos en los mercados y ferias de las ciudades y villas importantes, donde tenían reservado su puesto. Otros, eran sedentarios. Capaces eran de remendar o confeccionar por encargo cualquier tipo de calzado con la mayor perfección. Los chicorianos, con todo ello llegaron a adquirir notable renombre en el trabajo del cuero.

La emigración, la escasa rentabilidad, el desapego hacia la profesión y, como causa fundamental las modernas industrias dieron al traste con la fabricación manual del calzado.

Aquellos antiguos y acreditados zapateros de Pimiango, junto con la práctica de su oficio, llevaban en sus correrías una jerga particular que denominaban mansolea. La utilizaban para no ser entendidos por los ajenos al grupo (los gorres) cuando hablaban de sus negocios o de otros asuntos propios de su vida errante (la mayoría de las veces verdaderas pillerías que en nada desmerecen de las andanzas de los pícaros novelados) En el lugar de origen todos conocían la sirigoncia (o mascuencie mansolea) y, al parecer, eran las mujeres las que más la utilizaban en el habla corriente y familiar. Por supuesto, carece de toda manifestación escrita.

| Los Tejeros |

Fue Pimiango en tiempos remotos, según la tradición popular, un pueblo de pescadores. Mas de resultas de una pavorosa tragedia marina en la que perecieron la gran mayoría de los varones, los escasos supervivientes, instados por sus madres, esposas e hijos, decidieron cambiar su profesión y su suerte. Además los nuevos vecinos, que se incorporaron a la aldea a raíz de aquel suceso no conocían la marinería ni les atraía demasiado este tipo de vida. Y como el cultivo del campo y la explotación ganadera apenas si cubrían miserablemente sus necesidades básicas, tuvieron que adoptar esta industria manual. Hoy del mansolea sólo algunos voces afloran espontáneamente, muy de tarde en tarde, el habla familiar de estas gentes. En el oriente de Asturias se ejercieron por lo menos cuatro oficios distintos de carácter ambulante y cada uno de ellos poseía su jerga particular. Convivían en un mismo concejo, y con frecuencia en un mismo pueblo o aldea, practicantes de diferentes oficios y de sus respectivas jergas. En líneas generales se hallaban repartidos por el oriente asturiano de la siguiente manera: Los mansoleas exclusivamente en Pimiango. Los erguís se encontraban diseminados por diversos concejos, si bien los de Ribadesella alcanzaron notable fama como labrantes de piedra. Los don juanes (cesteros o maconeros) procedían de las comarcas más montañosas, principalmente de Peñamellera Baja. La jerga de los canteros es hoy prácticamente imposible de reconstruir. Todos los canteros usaban el mismo lenguaje el ergue.- |

Comentarios

Publicar un comentario